文章主题:人工智能, 法律主体界定, 法律法规完善, 责任分配

如今,人工智能已经成为了社会舆论的焦点。从今年初的“阿法狗”击败世界顶级围棋选手,到最近的“阿法元”以100%的胜率战胜“阿法狗”,再到最近世界上首个机器人公民的诞生,人工智能以其飞速的发展态势,正日益深入我们的日常生活。其实,对于人工智能的崛起,早在30多年前,我国的知名法学专家Susskind在他的著作《明天的律师:预见你的未来》中就有过预测,他认为法律行业在未来的200年内,最大的改变将会是人工智能的出现。面对这些新的问题和挑战,人们不禁要问,法律能否提供出合适的解决方案呢?因此,本文将就人工智能领域的一些相关问题进行深入探讨。

人工智能挑战法律主体界定

在《Legal Aspects of Computer Art》一文中,Jonathan C. Jackson指出,创作物应被称为“计算机艺术”,而非简单的“计算机工作”。2015年7月,德国大众汽车制造厂发生了一起令人震惊的事件,一名21岁的工人被安装和调试中的机器人意外伤害,不幸的是,他被机器人碾压在金属板上。这一事件引发了公众对人工智能的担忧,同时也促使专家学者对现有法律法规进行深入思考和辩论。到了2016年2月,谷歌无人驾驶汽车在美国加州山景城进行测试时,与一辆公交大巴发生了碰撞,幸运的是没有造成任何人员伤亡。然而,美国高速公路安全管理局(NHTSA)却表示,根据美国联邦法律,用于自动驾驶的人工智能系统可以被视为驾驶员。

在2017年7月20日出台的《新一代人工智能发展规划》中,我国政府远见卓识地提出了法律行业的设想,强调要加强人工智能相关的法律、伦理和社会问题的研究。为了应对这一挑战,我们需要构建完善的法律法规、伦理规范和政策体系,这已经成为當前刻不容缓的任务。在该规划中,还提出了一种名为“人工智能X”的新兴专业人才培养模式,法学领域也将采用这一模式进行改革。然而,关于人工智能载体的法律地位,仍存在许多争议和不确定性。首先,我们需要明确的是,如果人工智能载体不是法律主体,那么在它侵犯他人权益或导致社会损失时,应当由谁来承担相应的责任。例如,如果一款人工智能产品在使用过程中出现故障,导致用户损失,那么是应由研发者、运营者还是使用者来承担责任呢?其次,如果我们将人工智能载体视为法律主体,那么又应该如何为其行为设定罪责和刑罚呢?从我国现行法律规定来看,人工智能载体尚不属于法律主体的范畴。因此,对于如何界定其法律地位和责任归属等问题,亟待我们深入研究和探讨。总之,面对人工智能技术的发展和应用,我们不能仅停留在对其 legal 地位的探讨上,而应在加强法律研究和完善相关政策的同时,积极寻求合理的解决方案,确保人工智能技术的健康发展和广泛应用。

《产品质量法》第四十三条规定了我国对于产品缺陷所引发的人身和财产损害的赔偿制度,该法条明确规定,受害者既可以向生产者请求赔偿,也可以向销售者请求赔偿。具体的责任划分取决于产品的生产者和销售者。如果产品的问题导致了他人的权益受损,那么根据这一法规,应由产品的生产者或销售者承担相应的法律责任。在这个法律框架下,人工智能产品也属于其中。然而,人工智能并不等同于一般的产品,它不仅能够像人类一样思考和决策,其计算和思维能力甚至超越了人类。如果将人工智能视为一个独立的法律主体,享有权利并对其行为负责,这将给传统的法律体系带来重大冲击。例如,对人工智能的定罪量和处罚方式将需要一个全新的法律体系,这将是对我国传统刑法理论的一次挑战。事实上,自2016年谷歌推出围棋机器人Alpha Go以来,人工智能和法律领域的结合就已经成为了一个热门话题,有关“人工智能在法律领域中的应用”的讨论也随之展开。有人提出,为何要推动人工智能进入法律行业呢?在现实生活中,纠纷的数量庞大且容易出现问题,许多案件都是由少数基层法院审理,基层法院的人员数量有限,工作量大,这使得办事效率难以提高。而人工智能的应用可以有效地解决这些问题,同时降低人工成本。因此,将人工智能应用于法律领域,不仅可以提高工作效率,还有助于缓解基层法院的工作压力。

人工智能与法学相结合的公司

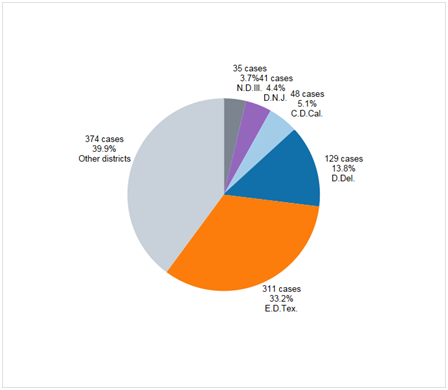

在全球范围内,许多企业已纷纷投身于相关领域的发展。在这其中,一家名为莱克斯·马基纳(Lex Machina)的公司,专注于知识产权诉讼研究,致力于开发法律分析数据与软件。这家公司的起源可追溯至斯坦福大学法学院与计算机科学系的一个合作项目,后来又在加州门洛帕克展开创业活动。莱克斯·马基纳为用户提供了免费的产品,包括联邦法院、学者和学生都可以使用的服务。此外,他们还可以选择非盈利组织作为合作伙伴。为了更好地满足客户需求,该公司的服务范围涵盖了咨询方面,包括为律师事务所或公司总法律顾问提供支持,以及通过其知识产权分析参考引擎,为用户提供风险咨询服务。

2017 年管辖区排名按专利案件申请量

LegalZoom,这个成立于1999年的法律服务平台,由它的创始人深知互联网的潜力,他看到了通过网络让更多美国人,尤其是普通人,接触到法律援助的可能性。因此,LegalZoom应运而生。到了2001年,LegalZoom已经推出了包括房地产规划、商业组建和知识产权保护在内的10种基于网络的产品。经过十年的发展和口碑的积累,LegalZoom在2010年进行了创新的升级,为用户打造了一个“独立的律师网络”。这种模式使得用户能够根据自己的具体需求,得到个性化的法律建议,从而更好地满足他们的法律需求。这一举措,使得LegalZoom在2015年成功吸引了360万个客户,并在保持高质量和专业精神的同时,为美国中产阶级提供了法律援助,从而赢得了广泛的认可。到了2016年,LegalZoom在英国也开始了一段新的旅程,作为一家成熟的律师事务所开始运营。与此同时,美国的监管机构也向LegalZoom伸出了援手,希望他们能找到更多的方法来增加消费者的准入,这预示着法律实践将会有更大的变革。

除了上述情况外,还有一家公司名为KMStandards,其最初是以KIIAC LLC的名誉开展业务。自2008年起,KML逐渐壮大、发展并取得了显著的进步。然而,在公司的整个变革历程中,我们的核心理念始终如一:那就是研发和推广前沿科技,为律师事务所和企业提供具有创新性的解决方案,从而提高工作效率,增加利润收益。自从推出这些创新产品和服务以来,KIIAC立即对这些行业产生了深远的影响。北美最大的律师事务所和公司法律顾问名单上的某位知名人物很快便意识到了这些创新技术的巨大价值。因此,KIIAC开始改变法律行业的执行方式,并因此更改了公司名称。

人工智能机器人的姓名与商标

机器人,这个日益普及的技术,也给自己取了名字,例如谷歌的”Alphago”,IBM的”Watson”,微软的”小冰”,苹果的”Siri”和”HOW”。这些独特的名称是机器人身份的标识,不同于人的姓名,几个机器人可以使用同一个名字,这并不构成侵权。然而,当涉及到机器人名字的法律问题时,情况就变得复杂了。机器人的名字在法律上更像是商品的商标,而不是人的姓名。这意味着,只有拥有商标权的企业才能使用这些名字,其他企业如果再使用这些名字,就可能侵犯他人的商标权。例如,如果”HOW”被注册为商标,其他企业就不能再使用这个名字来命名类似的机器人,否则就会构成侵权。

一个好的品牌可以给企业带来源源不断的价值,机器人名字作为商业品牌,也就意味着它背后的商业利益,并且,随着机器人时代的到来,会有起来越多的机器人需要自己的名字,毫无疑问,类似于婴儿的起名难问题也终将在机器领域出现。从人工智能品牌战略的角度,机器人企业有必要为自己的机器人名字提前做发品牌储备。

人工智能的数据保护

在人工智能时代,数据也被称为未来最有价值的资源,百度、淘宝、京东这些大企业更是基于自身数据完成顾客画像和行为预测,这些数据更是企业构建智慧大脑的“隐私”。当下还有很多数据公司还专门致力于获取数据,包括网络采集、数据交易等各种方法,如何保护数据,也越发成为社会关注的焦点。

我们当下没有专门的法律保护数据,面对数据问题,很多企业会寻求版权法的保护。的确,我国《著作权法》第14条规定:“汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品,为汇编作品,……”。按照按照版权法的要求,如果数据要获得版权的保护,需要数据库内容的选择或者编排体现独创性。然而,在人工智能背景下的关键词是“大数据”而非数据库的“独创性”,恰恰相反,人工智能的算法可以在海量数据,甚至非结构性的数据找到所需要的信息并进行计算,简言之,人工智能越发过,也就越发淡化数据库的独特性,这样,数据库便很难再获得版权的保护了。

人工智能的生成物的权利归属

如果将人工智能作为辅助工具,则生成物的权利可归属于设计开发者,或者所有权人、或者使用权人、或者人工智能自身以及以上几位权利人共同所有。在判断生成物的归属问题时,可以依据创作主义、契约主义、投资主义。创作主义由谁创作了作品,则权利归属于谁;契约主义是指在创作之前先约定好权利的归属,而后依据契约来判断权利的归属;投资主义是指创作的过程是由谁投资的,则权利归属于投资人。如果将人工智能作为“虚拟人”,我们可以把人工智能的生成物看成是民法学意义上的“孳息”。关于孳息的分类,目前还不太适合将生成物明确为法定孳息或者是自然孳息。如此一来,人工智能的生成物应当归属于其所有人。如果将人工智能作为“独立的主体”,则其生成物应当被看成为公共物品。然而,从投资主义的角度来看,生成物进入公共领域,势必会与投资者的出发点相悖;并且,生成物一旦被成就,从法律意义上来讲,也应当属于“独立的个体”。综上,关于生成物的权利归属问题,目前还存在较大的研究空间,相关的法律制度也应该尽快制定与完善。

人工智能与人的伦理挑战

人与人工智能的关系包括:人工智能的研发边界、人工智能的行为边界、人工智能的道德边界(性爱、婚姻、生育、情感、家庭关系)等等。在这个新兴的三元结构社会的新问题:人与机器人的相处之道成为热议话题,在当今社会,人与人的相处方式有着一定的基础,比如我们都同属于人类,我们有共同的语言,基本相同的特性,遵守着规定,但是机器人的出现,打破了这种所谓的平衡,语言、思维、规则都不一样。在人类社会中,我们基本上都存在7类感情,好、恶、乐、哀、惧、怒、惊,那么,人工智能的研发边界如何界定?有些专家认为认为在超人工智能阶段,人工智能也可能会产生情感,这个我们不予否定。

但是,即使到了这个时候,它的情感与人类的情感相比,肯定也没有人类的情感丰富。有人就提出了人工智能的研发边界在什么地方呢?又比如有人提出人类可以和人工智能机器人结合繁衍后代,因为人造子宫技术也已经成熟。但是这对人类社会产生很多挑战,比如如何界定他们的孩子在法律地位和三者之间的身份关系?还有一个就是道德边界。社会秩序需要靠“法”和“德”维系,人类社会只靠法律是无法解决现实问题的。大家都明白法律和道德之间的关系,但是人工智能的道德边界在哪里?比如,它会像人类一样赡养父母吗?在人工智能主导的世界里,人类之间的身份关系还是否存在?人与人、人与自然、人与社会之间的关系需要处理好,这就需要法律在制定和修改的过程中对这类问题进行专门规定,这样的话就可以控制它的边界,我们要把握好技术的度,让人工智能更好地造福人类,不要变成一种潜在的威胁,形成一定的共识道德,保持人性的特性空间,必要的时候,可以设立咨询机构,保证人的心理可以保证沟通。

人工智能下的法律发展趋势

国际上典型的律所Dentons是典型的法律科技的代表,它2015年率先提出法律科技创新加速器项目,现在已经推出了数十个项目,其中包括风靡全球的机器人律师ROSS,随后越来越多的国际律所开始应用这个法律科技,逐步走进整个法律行业。

在人工智能下的法律的发展趋势可以归纳为以下几点,

第一、 法律文件自动化。法律文件的审阅将逐步转变为自动化阅读,在调查查证、合同分析、合规检查等方面,对法律文件进行系统准确的分析,极大提高了工作人员的办事效率,例如很多涉及并购等大型的劳务纠纷案件,通过这种方式可以有效的减少不必要的简单重复的搜集和整理工作,节省更多的人力。除此之外,法律文件的生成也将自动化,伴随着硬件设施的提高,在不久的将来,起诉书、判决书等高级的法律文件也会有人工智能的辅助。

第二、 法律服务商业化。随着电子计算机的发展,很多线上的法律咨询不断兴起,他们可以以更低的价格为用户提供更加便捷的法律服务,将法律逐步标准化和商业化,当人工智能再加入之后,更加大了商业化的趋势,法律机器人都将对法律服务产生更深远的影响,使得人人都可以获得更多的法律服务。

第三、 法律援助可得化。成本高昂的法律诉讼一直是人们不愿意使用法律途径解决问题的重要原因,伴随着互联网技术的发展,很多在线解决争议的机制开始出现,在E Bay上就有很多用户选择用Square Trade的ODR来解决买卖纠纷,很多案件不需要经过很复杂的过程,缩短了解决问题的时间,人工智能的推动,将会解决法律援助的问题,使得可得性大大提高。

第四、 法律行业透明化。人工智能和大数据的高速发展,使得对律师行业、法院的办案更加透明化,对于律师的评价使得人们在选择律师时,有一个可靠的参考,不合格的律师将被市场淘汰。

第五、 法律裁判算法化。人工智能的出现,可以嘱咐法官直接作出法律裁判,帮助法官的裁判更加准确化,帮助法官更有效地缩短裁判时间。

第六、 人工智能法律职业化。在中国的传统的法学教育体系中,仅仅在大学四年学习法律的知识,这样的人才很难适应人工智能下的新型法律,今后法律的人才需要与人工智能的技术相结合,出现这类的人才,这个行业将逐步的职业化,我国的法律教育也将向这个方向倾斜,很多的国外大学很早就已经推出新型的法律教育模式,美国名校哈佛、耶鲁、法国乔治城大学、墨尔本大学等都推出了相关法律科技的课程。我们国家的大学2018年1月也推出系列课程,北京大学法律人工智能实验室、法律人工智能研究中心日前成立。该实验室和研究中心将致力于为法律与人工智能行业发展提供智力支持,完善大数据时代立法,并培养高端复合型法治人才。北京大学法学院院长张守文担任法律人工智能实验室和研究中心的主任,他表示关注法律和科技的紧密结合是北大法学院一直以来的传统,不仅要关注人工智能自身的变化,还要关注由于这样的变化给法学的教育、研究带来的影响,这两个机构成立的意义就是希望促进理论跟实践的结合。

总之,由于创新技术的发展,新事物产生的时间大大缩短,由新事物而引发的新案例将越来越多。被誉为“爱迪生接班人”的美国著名发明家雷·库兹韦尔在《机器之心》一书中诙谐地讲到,机器人将会写诗、谱曲和绘画等方面展开淋漓尽致,人类将不再是地球上最智慧的物种。然而,我国目前还未能形成一套完整独立的人工智能与法律的理论体系。当然,人工智能与法律问题极为复杂,它是法学、哲学、伦理学、社会学等诸学科共同面临的时代课题,拥有广阔的探索空间。

参考文献:

【1】 刘燕.情感机器人哲学伦理学维度[j]内蒙古农业大学学报;社会科学版.2012(02):258-260

【2】 召肠柏.贺仲熊.人工智能在法学中的应用[c].2003年中国智能自动化会议论文集(下册).2003

【3】 Sawyer RJ Robot ethics.[j]Science,2007,318(5853):1037-1037

【4】 Models of Legal Decision making Report R-2717-[c](1981)

【5】 王文亮.王连合.将法律作为修辞事业下人工智能创作物的可版权性考察[A]科技与法律(2017)

AI时代,拥有个人微信机器人AI助手!AI时代不落人后!

免费ChatGPT问答,办公、写作、生活好得力助手!

搜索微信号aigc666aigc999或上边扫码,即可拥有个人AI助手!