全文共2522个字,阅读大约需要6分钟。

关于人工智能的争论从未停歇,前几年AlphaGo与柯洁的人机大战落幕,有柯洁“我相信未来属于人工智能”之说,亦有站在人类视角上对于柯洁告负后“英雄迟暮但仍是英雄”的评价。如今种种AI写作、绘画的出现,属于人类的种种创作领域似乎受到了不小的冲击。辅助还是代替、得心应手还是惴惴不安、人工控制智能抑或将来会相反……种种态度皆是当下对于人工智能的写实。

AI是现代科技飞速发展的产物,从科技角度来看,AI的诞生是向前的一大步,但在人类生活的诸多领域,AI带来的困扰亦无可避免。

01

拼贴还是创造?

在美国科罗拉多州的一次博览会上,有参赛者用AI生成图像再利用PS进行微调,在比赛中打败其他艺术家获得了金奖。然而,此举却引发了诸多艺术家的不满:自己数年来辛苦打下的绘画基础、用心创作的作品却不敌AI基于数据库的计算分析、排列组合。而这副AI作画的“创作者”却直言这并无不妥,认为自己只是创作方式不同。

对大多数人来说,AI更像是一种工具,依托其强大的算法、极快的速度辅助我们完成日常生活中必要的工作,而不是一种与人类作品进行恶意竞争的手段。AI难以与任何一种画种、画具相类比,而不足以被称为是“创作方式”。AI创作的画面不是打型、铺底色、区别黑白灰、不断进行细化,它跳过了绘画基础,进行高级的复制粘贴,将色块拼凑起来。从这个角度上来说,AI作画更应该被称之为“拼贴”而非“创造”。有人认为这样堆砌各种元素的“拼贴画”难以与画手付诸心血的画作同台竞争,放纵这种行为会导致“劣币驱逐良币”;也有人认为AI的“拼贴画”归根结底也归属于画的范畴,可以与人类创作的画作一较高下。

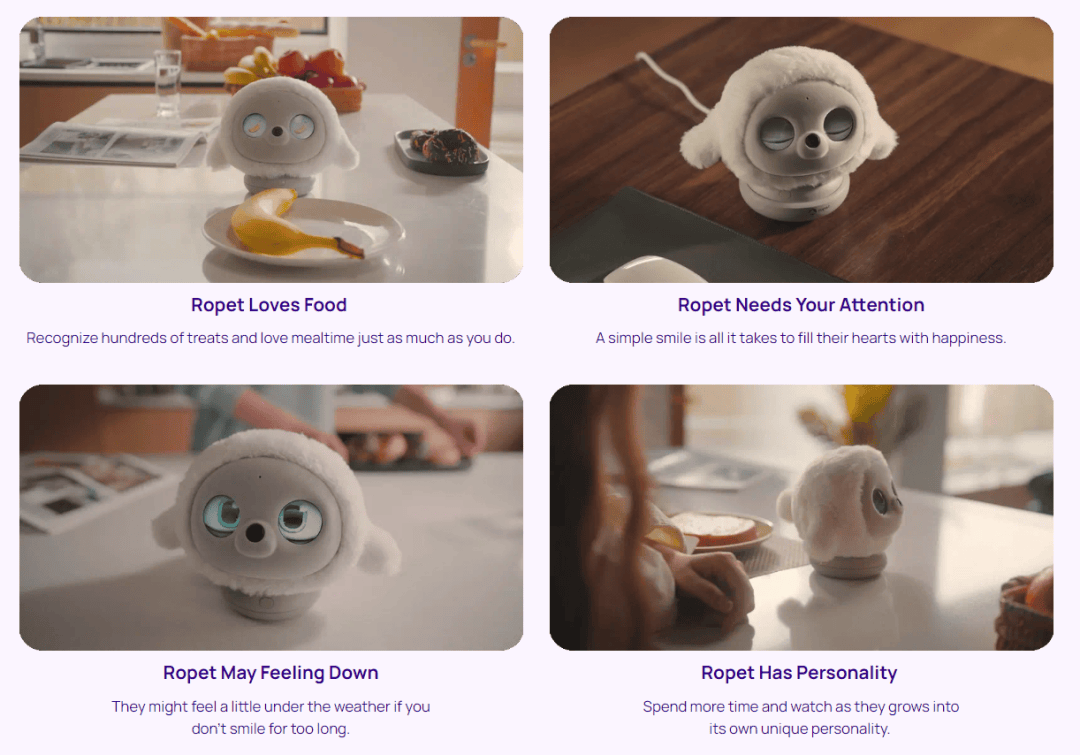

使用AI进行创作的艺术家分享获奖感想

02

一张画证明人类不会被AI取代

梵高曾说:“当我画一个太阳,我希望人们能感觉到它在以惊人的速度旋转,正发出骇人的光热巨浪。当我画一片麦田,我希望人们能感觉到麦子正朝着它们最后的成熟和绽放努力。当我画一个苹果树,我希望人们能感觉到苹果里面的苹果汁正把苹果皮撑开,果核中的种子正在为结出果实奋进。当我画一个男人,我就要画出他滔滔的一生。”

当AI被喂入既定的画稿或是关键词,其成品必然是现在的、凝滞的。画作呈现,它的使命就此结束。而人类作画时的思考和情感决定了画作可以突破时空的局限,眺望历史、把握当下或是接通未来。

《奇葩说》有一期的辩题为“美术馆着火了,救名画还是救猫?”站在救画一方的辩手提到,名画富含人文价值,是历史长河中留下的文化符号,是灿烂的文明火种。不可否认,许多AI的画精致漂亮,值得驻足、赞誉和一瞬屏息,但注定成为不了名画,难以承载这样的厚重。当名画放置在美术馆的橱窗中接受看画者的欣赏时,它可以跨越时空与这位来访者交流,传达画家在数年之前一笔一笔绘制出的感情和故事。

当我们试图比较AI的画与人类的画时,前者是计算与拼合,指向一种确定,后者许多还来自命运的随机性,一颗坠落的苹果,或是一场酣畅的酒。成年后的毕加索目击巴黎贫困、绝望与孤寂的人们,又受好友离去的打击,创作进入“蓝色时期”,作品常以蓝色为主调,忧郁和悲哀的气氛弥漫;后来,与女友的相识、热恋为他的画作带来柔和,将他带入“玫瑰时期”。许多画作是画者人生的注脚,是命运的妙手偶得,因而不可为AI复刻。

不仅名家如此,常人普通的简笔画亦然。前不久“一张画证明人类不会被AI取代”的话题冲上微博热搜榜,要求根据已经给出的恐龙头、两只脚的画面继续作画。网友们交上了几幅出人意料、逗趣的画作,有一只恐龙抱起另一只、恐龙路过问“谁的鞋子?”……这些画跳出了“补充成一只完整恐龙”的思维定式,远非AI所能天马行空想象到的,每个人的独特性在笔下的画面中充分彰显,拒绝了AI生成的千篇一律。

话题“一张画张明人类不会被AI取代”中的网友答卷

不仅人类的头脑和心灵与世界、个人经历碰撞交织出的灵感和巧思永不能被冰冷机械的数据库所代替,现在AI在人体比例、整体画风和谐方面并不成熟,有时常会生成看似惊艳宏大却经不起细节观察的、比例奇怪不符合常识的画作,因此我们并不必为AI的兴起而感到“将被取代”的恐慌。

AI创作出的不合常理的荒诞画面

03

“零食爆米花”

不可否认的是,AI绘画在某些程度上降低了绘画的门槛,给大众提供了一个将自己的想法绘制出来的机会,对于艺术的传播是有益的。AI绘画的不可知性使得输入关键词、等待画面生成的过程就像“抽盲盒”,时不时地能够带给我们一些创作的灵感。对于某些场景,AI的作画日臻成熟,或许可以发挥这一作用,作为游戏内置场景的参考……AI作为一种生产工具,其诞生与塑造顺应着“高效率、低投入”这种生产目的,具备存在的合理性。

但广州美院教授谭秀江说:“AI在艺术领域的应用,我认为不过是一个‘爆米花现象’——听着响,嚼着香,可真要拿它当饭吃,一定会很伤。”现在看来AI优点种种,炙手可热,但长期来看,其产物难以在人类的艺术长河中恒久流传。在“AI与人类之争”中,对于我们来说,最重要的应该是发挥人的能动性。以人类的主观能动性施加于AI客观创作的作品之上,用人类的思考、独一无二的经历和观念去感受AI创造的文字和画面,借此获得方便而个性化的体验,享受在浩如烟海的数据库中随机组合出来的一组词语、画面所带给我们独特的感受,以抵与AI相处的和谐之道。

最近,ChatGPT横空出世,掀起又一场AI热潮。它可以聊天、翻译、做出学术研究的理论综述,甚至在2022高考全国卷客观题的测验中表现与两名500分的考生相当。部分低创造力工作者为此感到焦虑,有人发问:我们将去向何方?但ChatGPT仍是通过学习海量信息来提取知识,不保证答案的正确性,在回答“盲区”时常常出现漏洞;人类的思考、创造性学术能力和有温度的人文情感也都难以被ChatGPT“一言以蔽之”。因此,我们不必为ChatGPT感到恐慌,让它更好地服务于人类应是我们追求的方向。

科技前行的进程不可逆转,我们必将一次又一次面对人工智能带来的益处与冲击,也必将一次又一次陷入担忧和自我质疑,只是——

人类也理应警醒,倘若被怠惰驱使寻求捷径,事事交由人工智能,则AI制造的焦虑恐慌便是必然。但人类更可以从容,我们拥有的比想象中更多,不掩光彩的历史、一瞬迸发的灵感与汹涌情感。

图片来源:

小红书http://xhslink.com/PIsN7k

http://xhslink.com/3cKNdl

微博热搜“一张画证明我们不会被AI取代”评论区

文丨孙孝楠

责编丨周心怡

图丨来源于网络

编辑丨辛沐阳 陈奕涵

▼点击阅读原文,查看往期文章

点击“在看”▼